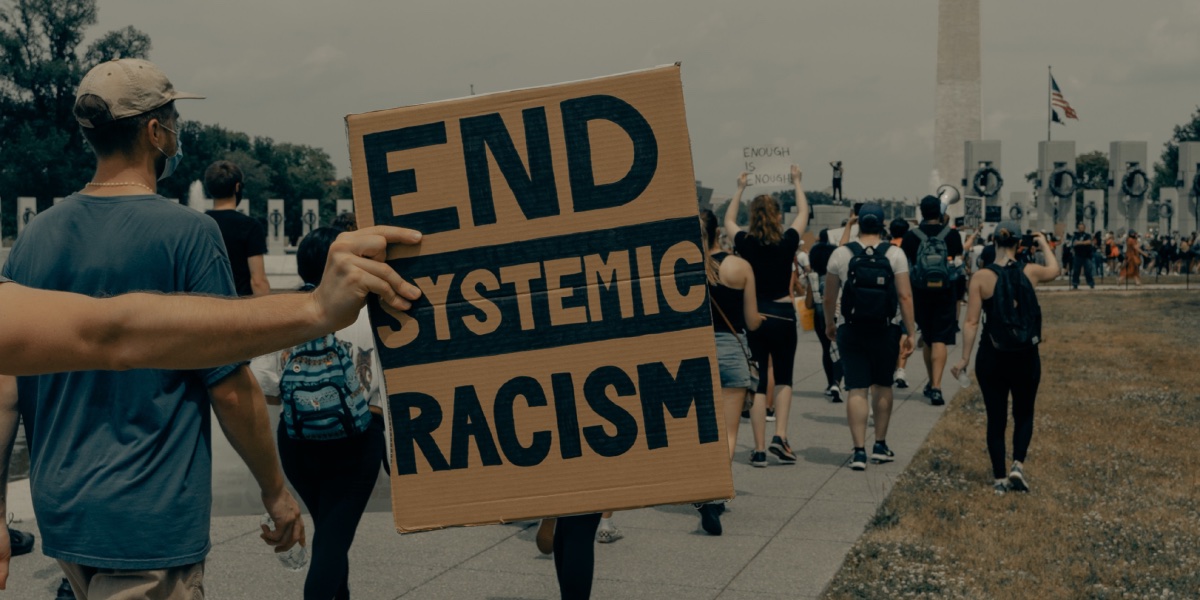

Récemment, le rapport du GIEC nous rappelait comme l’écologie était un enjeu plus global. Au-delà de questionnements environnementaux, une convergence des injustices et des luttes s’organise autour d’elle. Parmi celles-ci, on trouve l’écoféminisme et le racisme environnemental. Les deux servent à dénoncer les expositions des minorités aux injustices environnementales. En l’occurrence, la considération des injustices raciales constitue un élément clé d’une des inégalités environnementales.

Qu’est-ce que le racisme environnemental ?

Ce terme sert à décrire des pratiques néfastes pour les communautés de couleur utilisées par les gouvernements et l’industrie privée. La professeure Maria Dozier le définit ainsi :

« Le racisme environnemental est une pratique, un système ou une politique environnementale, ou même simplement une interaction entre des institutions de pouvoir et des groupes racialement marginalisés qui désavantagent directement ou indirectement ces groupes. »

On doit l’invention de cette expression au militant des droits civiques Ben Davis qui l’a nommée au début des années 1980 à la suite du déversement de terre contaminée par des produits chimiques cancérigènes dans une communauté agricole noire pauvre en Caroline du Nord. Le racisme environnemental s’explique par le fait que ces populations ont moins de ressources (économiques, sociales, etc.) pour s’opposer à l’implantation de mesures polluantes et discriminantes.

Quels genres de discriminations ?

Le racisme environnemental s’illustre dans différents comportements. D’abord, nous pouvons observer comme les communautés de couleur se concentrent souvent dans des zones avec des logements insalubres. Aussi, s’organisent autour d’elles des sources de pollution (sites de déchets toxiques, décharges, usines chimiques, routes principales). Mais ce n’est pas le seul type de racisme environnemental. Maria Dozier ajoute :

« Cela inclut également un manque disproportionné d’accès aux ‘biens’ environnementaux tels que les espaces verts, les transports et les soins de santé. »

Enfin, le racisme environnemental se reconnaît dans les inégalités d’accès aux avantages environnementaux tels que l’eau et l’air purs et la proximité des parcs.

Quelques données notables

En 1979, la justice prend une décision historique en reconnaissant la discrimination raciale en matière d’exposition aux toxiques. Elle concernait la plainte d’habitant.e.s de Houston contre l’installation d’une décharge municipale près de leur résidence. Mais il est rare que la justice penche en faveur de plaignant.e.s contre le racisme environnemental. C’est une cause aussi inédite dans les tribunaux.

Depuis, certaines études se sont intéressées à ce phénomène. Ainsi, des chiffres américains révèlent que « les minorités ethniques sont 38 % plus exposées au dioxyde d’azote (NO2) que les personnes blanches ». Elles montrent au passage que le racisme environnemental persiste même lorsqu’il n’y a pas de disparité économique entre les personnes racisées et celles blanches. Autrement dit, les afro-américain.e.s ayant le même salaire que des personnes blanches se trouvent toujours dans des quartiers plus exposés aux risques environnementaux.

Aussi, une étude publiée dans Avancées scientifiques en 2021 montre comme les personnes de couleur sont largement plus exposées à des polluants atmosphériques. Les communautés BIPOC (Black, Indigenous and People Of Color) représenteraient 75 % de l’exposition totale aux polluants provenant de sources majeures.

« Je ne peux pas respirer »

C’est la dernière phrase que l’on a entendue de George Floyd.

Les lourds impacts du racisme environnemental sur la santé

Le révérend Michael Malcom est directeur d’Alabama Interfaith Power and Light, une organisation religieuse luttant contre la crise climatique et le racisme environnemental. Il considère que l’histoire de ce jeune homme écrasé sous le genou du policier qui l’a tué est représentative du racisme environnemental.

« Qu’il s’agisse de la pression ressentie à travers une politique, de la violence que nous subissons de la part des personnes qui sont supposées nous protéger ou de la brutalité à laquelle nous faisons face à cause de la pollution. La réponse a toujours été ‘Je ne peux pas respirer’. »

Le révérend souligne qu’à la différence de la brutalité policière, lorsque la pollution tue une personne noire, cela ne fait aucun bruit. Il est impossible de le capturer spontanément en image. Nous pouvons noter une exception : Ella Kissi-Debrah. Elle est la première personne légalement reconnue comme « morte par la pollution de l’air ».

Les conséquences du racisme environnemental sont multiples. Sans surprises, on trouve les difficultés à accéder à des ressources naturelles de bonne qualité. La santé des concerné.e.s est directement impactée : asthme, obésité, empoisonnement au plomb, cancers, maladies respiratoires. Également, les scientifiques ont noté des liens entre la pollution de l’air extérieur avec les troubles neurologiques et la qualité du sperme.

Des minorités plus exposées aux catastrophes naturelles

Le récent rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est clair : pour un futur plus vivable, il faut tendre vers une société plus inclusive. En effet, il prouve combien les minorités (de genre et d’ethnie notamment) sont défavorisées au profit d’une classe privilégiée. Les inégalités d’accès aux ressources environnementales pèsent principalement sur les premières.

Qui plus est, les catastrophes naturelles les touchent aussi plus. L’ouragan Katrina en 2005 en est la tragique preuve. En effet, parmi les 1 392 décès, la majorité était des personnes noires vivant dans des communautés congestionnées et non protégées de la Nouvelle-Orléans. Dans Race, lieu et justice environnementale après l’ouragan Katrina, Robert Bullard écrit :

« Ce que Katrina a découvert est une vérité que ceux d’entre nous qui combattent contre le racisme environnemental savaient déjà. Cette vérité est que les minorités et les pauvres sont plus susceptibles que tous les autres groupes d’être mal préparés et mal desservis et de vivre dans des logements dangereux et insalubres. »

Le cas du racisme environnemental en France

Dans l’hexagone, la lutte contre le racisme environnemental est encore timide. Cela étant dit, quelques chercheur.se.s commencent un travail de théorisation.

Une page blanche à remplir

On reproche en particulier au mouvement écologiste français d’être « désespérément blanc » et de ne pas créer de ponts avec les minorités ethnoraciales. Le manque d’étude et de liens entre écologie et racisme tient d’une direction rigide de la production de statistiques ethniques.

Or, c’est justement cela qui permettrait de rendre compte des inégalités raciales inhérentes à la gestion environnementale. Le sociologue Razmig Keucheyan est l’un des premiers en France à s’être intéressé au racisme environnemental. Dans son essai La nature est un champ de bataille, il soutient que la publication de recherches à ce propos serait un premier pas vers la prise de conscience. Cette dernière devant ensuite menée à la mise en œuvre d’actions concrètes.

Récemment, une étude montrait qu’en France, à chaque augmentation d’1 % d’immigré.e.s dans une ville, il y a 30 % de chances en plus pour qu’on trouve à proximité un incinérateur à déchets émetteur de substances toxiques, cancérigènes ou génératrices d’autres types de pathologies. Les scientifiques désignent Saint-Denis (93) comme le pic le plus important de pollution de l’air en région parisienne. Il s’agit d’une des zones les plus pauvres de France où résident un grand nombre d’immigré.e.s récent.e.s et de Roms parqués dans des bidonvilles insalubres.

Le scandale du chlordécone

Le chlordécone est un insecticide utilisé dans les cultures de bananes aux Antilles jusqu’en 1993 alors que sa commercialisation était interdite depuis 1990. En effet, il pollue tant les sols et les eaux qu’il présente de nombreux dangers pour la santé. Par exemple, il est la cause d’une hausse du risque de cancer de la prostate, du « Syndrome de Kepone » et d’atteintes du développement du fœtus. En 2018, on estimait à plus de 90 % la part des Antillais.es ayant du chlordécone dans le sang. Également, les terres agricoles, les cours d’eau et les océans à proximité des lieux d’épandage resteront encore pollués pendant plusieurs siècles.

Hélas, la mobilisation auprès des Antillais.es contre ce pesticide ne fût que minime. Les militant.e.s demandent la justice et réparation auprès des pollueurs et de l’État. Jusqu’alors, iels ont réussi à obtenir du ministre de l’agriculture, la reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour les agriculteurs exposés au chlordécone. Ce scandale est le révélateur du caractère systémique du racisme environnemental en France.

Les gens du voyage, minorité discriminée

Le cas des gens du voyage est un autre exemple moins médiatisé et très peu reconnu. Ceux-ci, notamment les Roms, sont la communauté la plus discriminée en France. Et cela, à toutes les échelles : politiquement, socialement, médicalement, scolairement, etc. Dans une étude cartographique réalisée par le juriste William Acker, on note l’ampleur des expositions des gens du voyage aux pollutions et nuisances environnementales.

Il montre que les gens du voyage sont majoritairement placés dans des zones soumises à des nuisances environnementales. Cela représente 51 % des aires comptées dans son étude. Il fait le lien avec l’espérance de vie de 15 ans inférieure avec la moyenne nationale. D’aucuns dénoncent leurs conditions de vie catastrophiques ainsi que le manque d’engagement politique pour proposer des lieux d’accueil sûrs.

Finalement, le racisme environnemental est un mal qui ronge tous les pans de notre société. Si nous voulons préserver au mieux la planète, il est nécessaire de s’assurer que les minorités seront conviées aux tables de décision et de concertation. Alors, en plus de mettre en lumière ces inégalités aux conséquences lourdes sur des milliers de vies humaines, nous devons en devenir les allié.e.s.